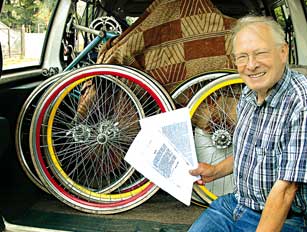

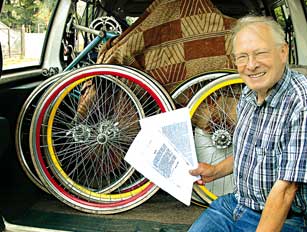

Erkner als Erholungsort, Erkner als Wiege des Kunststoff-Zeitalters, Erkner als zeitweiliger Wohnort von Gerhart Hauptmann, die Stadt zwischen Wäldern und Seen verbindet man mit vielen Begriffen. Doch wer würde daran denken, dass Erkner eine Wiege des Feuerwehrwesens ist? Eigentlich wollte ich von Hans Hoffmann, dem Ehrenvorsitzenden des erfolgsverwöhnten Erkneraner Radfahrclubs, nähere Einblicke in die Geschichte des Vereins gewinnen.

Klempner statt Radler

Doch dann überraschte der pensionierte ehemalige Archäologe, der lange im Potsdamer Schloss Sanssouci gearbeitet hatte, mit einer „Ausgrabung“, die er im Archiv des Ortschronisten Dr. Bernd Rühle gemacht hatte. Eine kleine Broschüre hatte es ihm angetan und brachte ihn zum Schwärmen...

Und es stellte sich heraus, dass der Archäologe eine exzellente Spürnase hat. Denn die Biografie, die sich der Klempnermeister Hermann Spindler zu seinem 70. Geburtstag im Januar 1918 selbst geschenkt hat und die Hoffmann so fasziniert, zeigt auf exemplarische Weise wie Erkner sich vor über hundert Jahren zu einem attraktiven Vorort der damals selbstständigen Stadt Köpenick entwickelte.

Wiege der Feuerwehr

Die heutige Stadt wurde dabei außerdem zur Wiege der organisierten Brandbekämpfung in der Region. „In Erkner entstand 1889 die erste Freiwillige Feuerwehr im Niederbarnim mit Hermann Spindler an der Spitze. Sie wurde zum Vorbild von etwa hundert Wehren, die Spindler als Kreisbrandmeister betreute“, hat Hans Hoffmann herausgefunden.

Lehrling mit 7-Tage-Woche

Der vielseitige Klempner wurde am 17. Januar 1848 in der Klostergasse in Berlin geboren. Er beschreibt, dass er während seiner Lehre sieben Tage in der Woche arbeiten musste. Nur am Sonntag nachmittag hatte er frei. „Die ganzen vier Jahre hatte ich nur einen Sonntag ganz frei, weil der Meister eine Landpartie machte“, erinnert er sich. Was Lehrlinge heute darüber denken würden? Während die „herumhängen“, sich über Langeweile beklagen und in die Disko strömen, fand Spindler „Zerstreuung und Erholung“ beim Turnen im Verein. Während der damals obligatorischen Wanderjahre lernte er in Schlesien seine Frau Emilie kennen. So war Spindler ausgerechnet 1870/71 „auf der Walz“, wodurch er nicht in Versuchung kam, der Gefahr eines Ehrentods für König und Vaterland im Deutsch-Französischen Krieg ausgesetzt zu sein.

Erkner ohne Straßenanbindung

Ab 1871 arbeitete er im Boom der Gründerzeit meist auf „größeren Baustellen“ in Berlin, bevor er sich 1874 selbstständig machte. Er hatte sich viele Gemeinden angesehen und sich bewusst für seine neue Heimat entschieden: „Erkner hatte damals ungefähr 900 Einwohner, meist Schiffer, Bahnbeamte und Arbeiter, nur wenige Handwerker und einige kleine Rentiers. Die Rütgersche Teerfabrik war nur erst ein ganz kleines Werk.“ Einzige Verbindung zur Außenwelt waren „Fernzüge nach Berlin“. Da es keine Verbindungswege oder Straßen in die umliegenden Ortschaften gab, war Hermann Spindler „stundenlang per Kahn“ von der Werkstatt in der Flakenseestraße zu den Baustellen in der Region unterwegs. Die verlorene Zeit musste er reinholen, indem er „manchmal die ganze Nacht durch in der Werkstatt“ saß, denn er wollte seine Kunden „zufrieden stellen, ob mit Reparaturen oder mit neuen Arbeiten“.

Turnen für Italien

Das Ortsleben spielte sich in den wenigen Vereinen ab und Spindler wollte sich engagieren. Er trat 1875 dem Schützenverein bei, der die Dorffeste als gesellschaftlichen Höhepunkt im Jahr organisierte und war lange Vorsitzender. Zwei Jahre später rief er den Männerturnverein ins Leben – 25 Jahre lang war er dessen Turnwart. Und ab 1898 durften auch die hübschen Erkneranerinnen zeigen, wie gelenkig sie waren – natürlich unter prüfendem Blick von Hermann Spindler. Die Mitgliedschaft bei den Turnern war für die Erkneraner eine der wenigen Möglichkeiten, die Welt kennenzulernen. Denn die „Turnerfeste“ führten in viele Städte. „Die weiteste Turnfahrt“, so Spindler, war 1895 „die Fahrt nach Rom“. Sie dauerte drei Wochen. Stationen waren Leipzig, München, Innsbruck, Verona, Venedig, Neapel, Insel Capri, die oberitalienischen Seen, die Schweiz und Frankfurt am Main! Doch offenbar wurde nicht nur gereist, sondern auch richtig geturnt. Und so rief Spindler auf Anregung des örtlichen Lehrers das Schulturnen im Ort ins Leben.

Revolte in der Kirche

Kaum war der unermüdliche Klempner 1882 in den Kirchengemeinderat berufen, schon mischte er die Kirchenlandschaft auf. Stein des Anstoßes war, dass die Erkneraner zur Kirchengemeinde Rüdersdorf gehörten. Das bedeutete weite Wege und Empörung darüber, dass sie den „Löwenanteil an den Unkosten“ zahlen sollten. Spindler setzte die „Loslösung der Gemeinden Erkner und Woltersdorf und die Bildung einer eigenen Kirchengemeinde durch. „Wir waren aber dadurch vom Regen in die Traufe gekommen, denn nun wollte wieder Woltersdorf, weil sie die Kirche und den Pfarrer dort hatten, viel Geld ausgeben und uns belasten.“ Und so wurden vor allem durch Engagement der Frauen mit Lotterien und Theatervorstellungen Geld gesammelt, das durch eine Spende des Pianoherstellers Carl Bechstein aufgebessert wurde. 1897 kam sogar Kaiserin Auguste Viktoria zur Einweihung.

200 Kinder in einer Klasse!

Seit 1884 war der rührige Klempner in der Gemeindevertretung engagiert. Dort trat er als Neuerer auf und ärgerte sich über den letzten Schulzen Catholy. „Sie waren für Neuerungen nicht zu haben, denn sie kosteten ja Geld.“ Dabei wurden in der Schule 200 Kinder in einer Klasse unterrichtet, es gab keinen Arzt und keine Apotheke. „Die Straßen waren in jammervollem Zustand“. Manchem heutigen Bürgermeister mögen bei dieser Beschreibung die Ohren klingeln. Doch Spindler erreichte ein neues Schulhaus, dass die Friedrichstraße zur Hälfte gepflastert wurde, dass ein Arzt nach Erkner kam und eine Apotheke eröffnete. Sogar eine Straßenbeleuchtung kam peu a peu zustande. Später war Spindler zeitweise sogar an der Ortsspitze, 1902 wurde er zusätzlich Kreistags-Abgeordneter. Und ab 1906 war er als Kreisbrandmeister für die Sicherheit im Barnim tätig – mit der Erkneraner Feuerwehr als Musterwehr. Umso verbitterter war Spindler dann, als seine Kreation dem Ersten Weltkrieg zum Opfer fiel!

Rätsel ums Privatleben

Über das Privatleben von Hermann Spindler ist wenig bekannt. Er selbst schreibt, dass seine Frau 1901 starb und er sich 1903 mit einer Johanna nochmals verheiratete. 1922 starb Spindler in Erkner.

Näheres über seine zweite Frau, wieviel Kinder er hatte und was aus ihnen geworden ist und wieso der Modernisierer von Erkner unverdient in Vergessenheit geraten ist, das sind Punkte, die noch auf nähere Beleuchtung warten. Also noch viel Arbeit für den pensionierten Archäologen Hans Hoffmann, und auch für die Stadtverordneten. Denn bisher erinnert nicht mal eine Straße oder ein Gedenkstein an den engagierten „Kollegen“ von vor hundert Jahren, der sogar die Kaiserin nach Erkner holte.

Übrigens: Die Selbstbiografie auf 18 Seiten liest sich heute noch so erfrischend, dass wir uns entschlossen, das Original im Internet zur Verfügung zu stellen: Chronik

Infos: Tel. 03362/22577

|

|

|

|